x

x

週末傍晚,我站在書櫃前,竟意外翻出高中時期的暑假作業本。天啊,這東西竟然沒被我丟掉嗎!我驚喜地翻開,準備來一場回憶殺,順便嘲笑一下當年那藝術到不行的字跡。突然,我翻動作業本的手指在某一頁上僵住,臉上的笑容也逐漸凝固,取而代之的是一抹帶著苦澀的笑。

那頁紙上,一道腥紅的批註像一道閃電,劈中我微微顫抖的指尖,上面赫然寫著:「不夠用心!不聰明,就努力一點!我對你很失望!」

「笨蛋」、「你就是沒有天份」、「別人一看就懂,你怎麼這麼笨」、「為什麼不努力一點」——那些被我努力封印在記憶深處的聲音,此刻卻像被解除了咒語,在腦海中重新喧囂起來。彷彿昨日,老師失望的嘆息在我耳膜重新上膛,震得我心頭一顫。

我放下作業本,深深地嘆了一口氣。

十年過去了,我以為這些話早已隨風而逝,對我再無影響。但事實證明,我依然被這個「笨蛋」的標籤牢牢困住,它像一個隱形的緊箍咒,在我每次想挑戰新領域、學習新技能時,總會悄然收緊,在我腦中低語:「你不行的,別白費力氣了」。它讓我習慣性地自我懷疑,甚至在機會面前下意識地退縮。

但今晚,我決定不再被這個影子牽著鼻子走。我要用腦神經科學和心理學的放大鏡,好好審視這個困擾我多年的惑:我真的一輩子都得這麼笨嗎?「笨蛋」這種生物真的存在嗎?還是說,它只是一個被我們自己內化,然後親手實現的標籤詛咒?

笨蛋的謊言:大腦的「標籤效應」與「自我實現預言」

「笨蛋」究竟是什麼?這個問題像一團迷霧,把我困在原地,直到我一頭栽進腦神經科學和心理學的世界,迷霧才漸漸散去:原來,「笨蛋」根本就只是一個標籤,一個我們虛構出來的,貼在自己或別人身上的謊言。

我們的大腦就像一個超級盆栽,當外界給我們貼上一個標籤,比如「你很聰明」或「你很笨」,這個標籤就會像一個小小的種子,悄悄地種進我們的腦海中。這顆種子不管是好是壞,它都會慢慢地生根發芽,進而影響我們對自己的看法,甚至改變我們的行為模式。

這就是心理學上常說的「標籤理論」(Labeling Theory)。社會學家霍華德·貝克爾(Howard Becker)就曾說過,很多時候,我們以為的「偏差行為」並不是天生的,而是社會互動和標籤的共同作用。

一旦被貼上笨蛋的標籤,我們可能會不自覺地內化它,然後按照這個標籤所預期的方式去行動,也就是所謂的「自我實現預言」(Self-Fulfilling Prophecy)。

這可不是什麼玄學,而是有科學依據的。心理學家羅伯特·羅森塔爾(Robert Rosenthal)和萊諾·雅各布森(Lenore Jacobson)在他們著名的「教室裡的比馬龍效應」(Pygmalion in the Classroom)實驗中,就證明了老師對學生的期望,會實實在在地影響學生的表現。當老師對學生抱有高期望時,學生往往能取得高成就;反之亦然。這就像一個魔法,無論是正向還是負向的標籤,都能深刻地影響一個人的潛能。

所以,再回頭看看貼在我腦門上的那個「笨蛋」標籤——其實是外界幫我設定的目的地,而我的大腦則親手按下「啟動自動導航系統」的按鈕,引導我走向那個被預設好的目的地。

誰在貼標籤?揭密優越感背後的腦內小劇場

但是外界為什麼會這麼熱衷於幫他人設定「目的地」呢?那些習慣貶低別人、否定別人努力的人,顯然不會是路邊幫忙指路的善心人士。難道是因為他們真的比我們聰明或優秀?

我以前也是這麼想的,直到我開始了解心理學,才發現這背後藏著一套精妙的「自尊保衛戰」小劇場。

這些「好心指路」的行為,往往源自於一種脆弱的自尊。根據社會心理學家利昂·費斯汀格(Leon Festinger)提出的「社會比較理論」(Social Comparison Theory),人們總是喜歡在缺乏客觀標準時,透過跟他人比較來評估自己的價值。

當一個人內心感到自卑,覺得自己不如別人時,他可能會不自覺地採取一種「向下比較」的策略——也就是貶低別人的成就,這樣一來,他自己的自尊心就能暫時得到提升或維持。這就像是玩蹺蹺板,把別人壓下去,自己就能顯得高一點。

這個行為也可能是「自我防衛機制」(Defense Mechanisms)的一種表現。當一個人對自己的能力或成就感到焦慮時,貶低他人就像是給自己打了一劑「安慰劑」,暫時緩解內心的不安。有時候,這甚至是一種「投射」(Projection),把自己內心的不安、不滿,投射到別人身上。而某些天生就比較自戀的人,也可能習慣透過貶低他人來維持自己的優越感,避免感覺自己無能。

所以下次再聽到那些刺耳的「笨蛋」言論,或許我們可以換個角度想:真正受到標籤詛咒的人不是我們,是那些內心正在上演小劇場的人。

理解了這一點,並不是要我們把所有責任都推給別人,然後心安理得地停在原地。恰恰相反,這一步是為了「卸力」——卸下那些不屬於我們的、來自他人的負面情緒與評價。當我們看清標籤的來源,就不會再把它當成定義自己的唯一真理。

這份清醒,正是為了讓我們從別人的劇本中走出來,專注於接下來真正重要的事:我們該如何為自己的大腦,這塊「無限畫布」,重新上色。

腦科學揭秘:大腦是一塊「無限畫布」——神經可塑性

過去,我們總以為大腦成年後就定型了,就像一張尺寸固定、無法再增添、修改內容的A4影印紙,學習能力也會隨著年齡增長而直線下降。但現代腦神經科學研究給了我們一個振奮人心的大驚喜:我們的大腦並非一張有限的A4紙,而是一塊可以無限延伸、永無邊界的「無限畫布」!它能不斷地被添加新的筆觸、修改舊的圖案、甚至徹底重繪某些區域,這就是神奇的「神經可塑性」(Neuroplasticity)。

神經可塑性,簡單來說,就是大腦這塊「無限畫布」在經驗的影響下,其「圖形線條」和「細節呈現」會持續發生變化的能力。這意味著無論是八歲還是八十歲,我們的大腦都能透過學習和訓練,不斷地在這塊畫布上「繪製新的線條」,形成新的神經連結,就像在畫布上開闢新的路徑或增添新的元素。每一次學習新事物,無論是學會用筷子夾綠豆,還是理解一個複雜的物理公式,大腦都在不斷地「升級畫布內容」,神經元之間都在建立新的筆觸或強化舊有圖形的細節。

這簡直是個天大的好消息!它徹底推翻了「天賦決定一切」的「宿命論」。以前我們總說「某某人天生就是學霸」,彷彿他們的畫布一出生就已經畫好了傑作。現在看來,學霸的腦袋也不是天生就長那樣,而是他們的大腦在學習過程中,不斷地在這塊無限畫布上進行著「圖形優化」和「細節補充」,持續地繪製、修改、完善自己的作品。

所以,那些曾經被「笨蛋」標籤困住的我們,現在可以勇敢地對自己說:「我的大腦不是A4紙,而是永無邊界的無限畫布,我只是還沒學習如何繪畫!」

無限畫布的四大繪畫技巧

既然說是「還沒學習如何繪畫」,那我總得學一學怎麼畫吧。不然畫布再怎麼無限延伸,上面沒有畫作,那就只是一張很大的白布而已。

幸運的是,我們不用自行摸索怎麼繪畫!芭芭拉·奧克利教授(Barbara Oakley)和泰倫斯·索諾斯基教授(Terrence Sejnowski)在他們的著作《學習如何學習》(Learning How to Learn)中,就為我們揭示了在這塊無限畫布上進行繪畫的四大技巧:

技巧一:畫筆的專注與漫遊(Focused & Diffuse Modes)

學習就像在「無限畫布」上進行創作,需要兩種截然不同的「繪畫模式」:

- 專注模式:當我們需要仔細描繪畫布上的細節、吸收特定知識時,就需要進入「專注模式」。這就像拿起最細的畫筆,全神貫注地繪製一個複雜的知識圖案。

- 發散模式:當我們遇到瓶頸、感覺畫不下去,或者需要將零散的圖案連接起來時,就需要讓大腦進入「發散模式」。這就像放下畫筆,從畫布前走開,去散步、洗澡或做些輕鬆的事。此時,大腦會在背景中自由聯想,幫助我們看到畫布的整體佈局,找到新的連接點或解決方案。

有效的學習需要在這兩種模式之間靈活切換,讓畫布既有精確的細節,也有宏觀的視野。

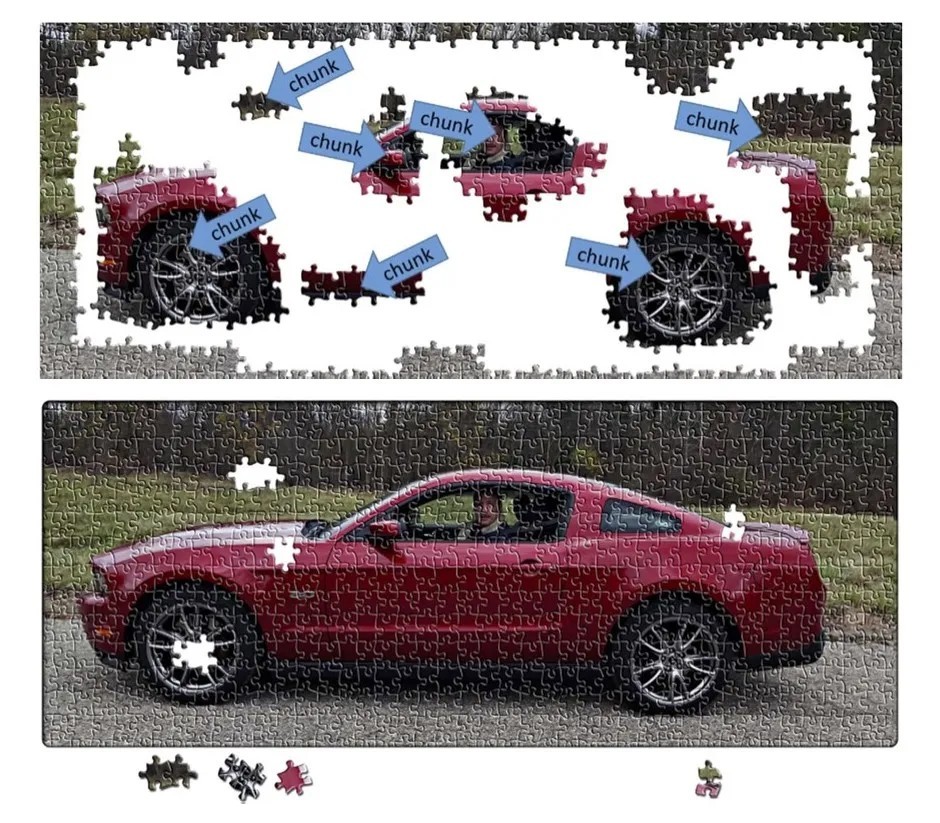

技巧二:先畫輪子,再組車子(Chunking)

在「無限畫布」上,我們不是畫一個個孤立的點,而是將相關的筆觸組織成有意義的「圖案組塊」。當我們學習一個新概念時,就像在學習畫一輛汽車。如果一開始就想著要畫出整輛汽車的所有細節,從車頭到車尾,從輪胎到車窗,我們可能會感到很難下手。

透過「組塊化繪圖」,可以將「畫一輛汽車」這個大目標,分解成一個個更小、更容易掌握的「繪畫組塊」:像是分別學習繪製輪胎、車身、車燈、車窗、車門等等。

一旦學會了這些各自獨立但有意義的組塊後,就可以將它們像積木一樣,在無限畫布上「組裝」起來,輕鬆地繪製出一輛完整的汽車。而且,一旦掌握了「輪胎」這個組塊,下次畫卡車、畫自行車時,就不需要從頭學起如何畫輪胎了,可以直接調用這個已經掌握的組塊,創造出更多元的作品。

技巧三:閉上眼睛,默畫一遍(Active Recall & Error Feedback)

第一次完整畫出汽車時,只會是淺淺的筆跡,而筆跡會隨著時間慢慢淡去。需要透過「主動回想」之前怎麼畫出汽車的,來反覆臨摹讓筆跡加深。

每次學習後,我們可以試著閉上眼睛,或看著空白的紙,主動地從記憶中「提取」剛才組裝完成的繪畫組塊。這就像是不斷地考驗自己:「我剛才畫了什麼?這個圖案的細節是什麼?」當發現「畫錯」或「畫不出來」的地方,這就是寶貴的「錯誤反饋」。

大腦告訴我們畫布上的哪個部分還不清晰,需要再次回到專注模式去重新繪製或加強。每一次主動回想和修正,都會讓畫布上的線條更加清晰、記憶更加牢固。

技巧四:讓時間與夢境為畫作上光(Spaced Repetition & Sleep Consolidation)

無限畫布上的作品需要時間來「固化」和「整合」。

- 間隔複習:主動回想與間隔複習的組合可以最大程度地加強圖形線條。在不同的時間點重新審視和加固畫布上的內容,就像隔一段時間就回到畫布前,重新臨摹那些重要的線條,讓它們從短暫的「草稿」變成永恆的「傑作」。

- 睡眠固化:當結束一天辛苦的繪畫,進入夢鄉時,我們的無限畫布並不會停止工作,而是會在這段時間內整理白天的「繪畫內容」,將新繪製的圖案與舊有的作品進行「固化」和「整合」,讓畫布上的知識結構更加穩固。所以,睡個好覺,大腦會自動的讓無限畫布上的作品更加精采。

我發現這四大繪畫技巧更像是一套終極組合技,因為它們彼此相依、環環相扣。在專注模式下使用組塊化繪圖描繪知識組塊草稿,接著透過間隔式的主動回想與修正來完善傑作,最後主動進入發散模式或透過睡眠來讓大腦自動在背景固化整合畫布上的作品。

擺脫限制的聲音:給大腦「換個新標籤」

既然我們知道了笨蛋是個謊言,大腦又這麼有可塑性。那麼,那些曾經在腦海中限制住我們的聲音,該怎麼讓它們閉嘴呢?

我發覺,越是想讓這些舊聲音消失,聲音反而會更加強烈。就像你越想忘掉一首歌,它的旋律就越在腦中單曲循環。與其費力地按下暫停,不如主動播放一首更強大、更動聽的新歌。這首新歌,就是我們為自己量身打造的「新標籤」。

擁抱潛能:從「你不行」到「我可以」

「給大腦換個新標籤」聽起來可能很抽象,但實際上,這正是我們重新塑造自我認同,並啟動大腦「無限畫布」潛能的關鍵一步。它意味著有意識地選擇相信自己具備成長和改變的能力,並透過具體的行動來強化這個信念。

- 重新定義「笨」:真正的「笨」並非智力上的缺陷,而是長期被負面標籤限制,導致潛能未能充分開發的狀態。當我們認識到這一點,就能將注意力從「我是一個笨蛋」轉向「我正在學習如何發揮我的無限潛力」。這個簡單的語氣轉變,是拿回主導權的第一步,也能為大腦開啟全新的神經迴路。

- 設計「新標籤」:當「你不行」聲音再次出現時,不再與之對抗,而是主動為自己貼上正向的新標籤:「我可以學習」、「我正在成長」、「我有無限可能」。這就像是拿著畫筆,在腦中的畫布上,一次又一次地描繪出積極的自我形象。一開始,這些筆觸可能很輕,但隨著不斷的練習和強化,它們會逐漸變得清晰,最終成為堅定的內在信念。

- 用「行動」為新標籤上色:光有新標籤是不夠的,我們還需要實際的行動來鞏固它——刻意的去運用「無限畫布的四大繪畫技巧」。每一次成功的學習經驗,無論大小,都是在為這個新標籤注入能量,也是在為無限畫布添上亮麗的一筆。當親身感受到學習帶來的進步和喜悅時,那個「我可以」的聲音將會越來越響亮,最終徹底取代那些限制我們的舊標籤。

10Please respect copyright.PENANAVX59TyjHEC

已在路上

「笨蛋」這個標籤,曾經像一道無形的牆,限制了我們的視野,也阻礙了我們認識自己的潛能。但今天,我們一同透過腦神經科學和心理學的放大鏡,看清了它的虛假,也找到了拆除這道牆的工具。

這個世界上從來就沒有天生的笨蛋,只有被舊標籤限制住的大腦,以及還沒學會如何在「無限畫布」上自由揮灑的繪畫者。

晚上十一點半,我再次翻開那本高中暑假作業。這一次,那道腥紅的批註不再刺眼,我已經可以堅定的跟那些曾經在我耳邊喧囂的負面聲音說:「嘿,謝謝你們曾經的『指引』,但我的大腦有無限潛力,我的畫布永無邊際。我正在為自己準備全新的作品,而這幅畫,將由我,親手完成。」

參考文獻

- Becker, H. S. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. Free Press.

- Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils' intellectual development. Holt, Rinehart & Winston.

- Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117–140.

- Freud, S. (1915). Repression (J. Strachey, Trans.). In J. Strachey (Ed. and Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 14, pp. 141–158). Hogarth Press. (Original work published 1915)

- Kernberg, O. F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. Jason Aronson.

- Puderbaugh, M., & Emmady, P. D. (2023). Neuroplasticity. In StatPearls. StatPearls Publishing. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557811/

- Oakley, B. A., & Sejnowski, T. J. (2014). A mind for numbers: How to excel at math and science (even if you flunked algebra). Penguin.

- Dehaene, S. (2020). How we learn: Why brains learn better than any machine... for now. Viking.