前言:

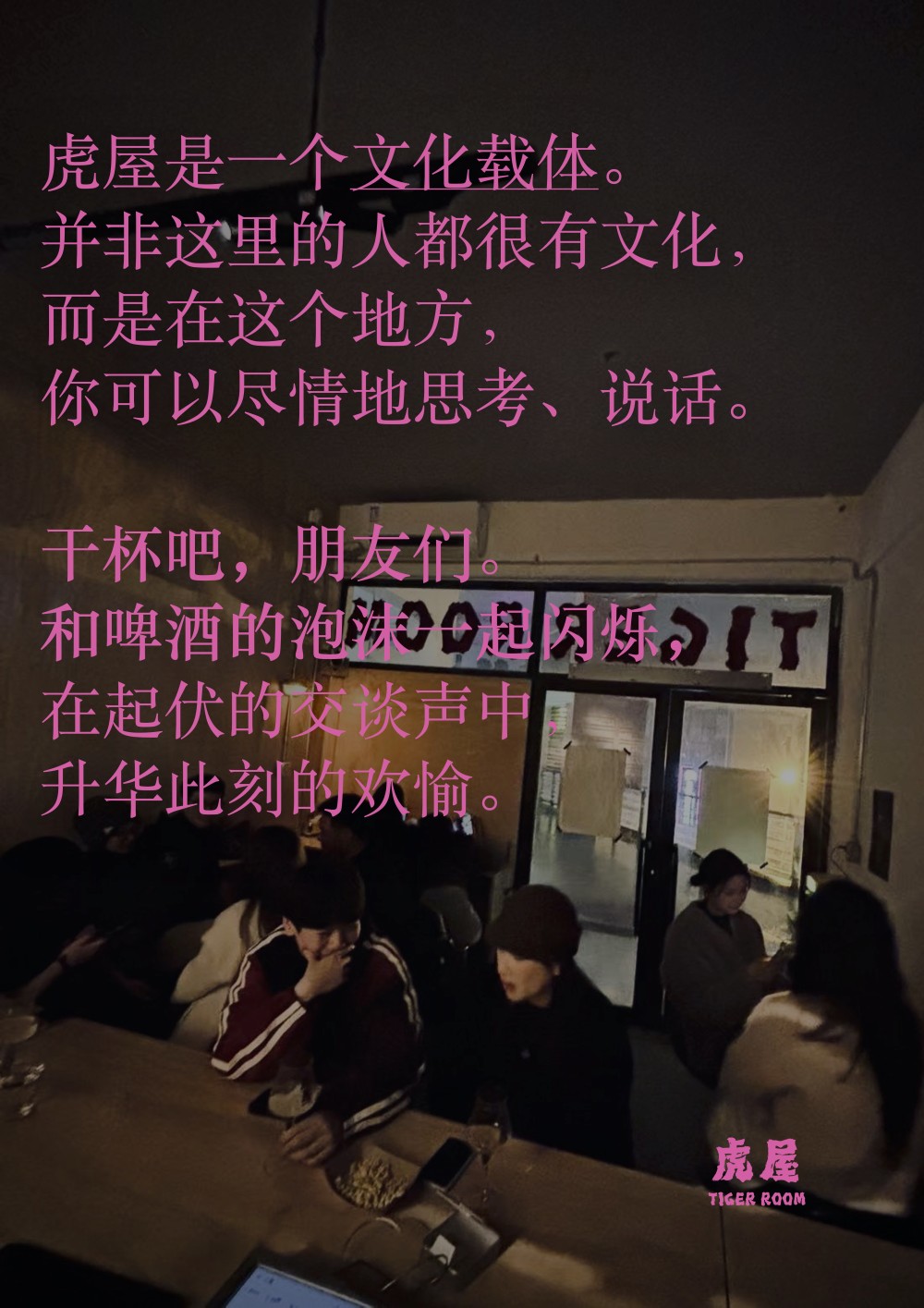

一邊連載小說,一邊給「虎屋」做做宣傳。這是熱愛啤酒的好友孤注一擲的創業,因此這個地方充滿著天真的激情,以及理想主義的氛圍。在全面下行的時代,只有真真切切的事物能夠讓我們提振精神,找回生而為人的意義。乾杯。

Z.D.

129Please respect copyright.PENANAcDa0AJBt9r

啤酒偵探02

***

劇烈顫抖的手,連打火機都拿不住,勉強打出火花,手卻不受控制地搖晃,火焰點燃頭髮、眉毛和臉上的皮膚,我痛得從夢中醒來。

起床已經是中午一點,大醉一場之後渾身難受,空氣里夾雜著一股不知從哪裡來的嘔吐物的味道,讓人心裡發慌,還有煙味——她整晚都在抽煙。

我喝醉後褪下來的夾克掛在門背後,上面乾乾淨淨絲毫沒有吐過的痕跡,只是有種煙與酒混雜的氣味揮之不去,那是一種典型的氣味,一種獨居的中年男人家中典型的氣味。我不怎麼抽煙,所以這種味道在我家很少出現,如果出入了煙霧瀰漫的場所,我回家也會立即清洗掉這種味道——等等,白彼得給我發消息了。

那是一種白氏獨有的諷刺。他在信息里認為我染上了煙癮,我矢口否認,隨後他補充道:一種從美麗女人口中噴出的二手煙的煙癮。我無話可說,因為我有同樣的預感,這樣的二手煙在未來的一段時間內,我會經常聞到。

精心洗漱過後,我又活靈活現地行走在樓道中央,隨著電梯一路下降,我來到地下車庫,照例巡場一圈,找找有沒有和我一樣的古董車愛好者駐留此處,我這麼做不是沒有原因的,因為這座城市裡的古董車越來越少,相關規範越來越嚴格,交通狀況越來越差,於是越來越多的古董車主更青睞於把車送到海外或者雪藏,像我這樣還能夠每天開車通勤,並且毫無芥蒂地把車停在公共車庫的人,實屬異類了,所以我滿腔熱情,只盼望找到那個惺惺相惜的少數派。

車庫里一無所獲,我七拐八拐來到我的車位,銀色的烤漆已經有些許斑駁,但依然掩不住圓潤平整的鈑金狀況。這台2005年產的保時捷是我前兩年花很少的錢買下的,在它離城郊某處廢車場一步之遙的時刻,在它尚未被別的懂貨的撿漏的時候。其實懂貨的人至今也沒多少,限於工作的敏感性,我不能參加古董車聚會,只能在大街上,偶爾享受某個狂熱青年投來的贊許目光。

急什麼?

急著知道下一步的動作?

開老車的人是不能急的,這是我從這台保時捷的前任車主那裡學到的經驗。這麼多年過去,機械工業遠比人的心智發展快速,現在的車幾乎可以不受約束地在天上飛,而我05年保時捷只能在地上慢悠悠地爬,遲緩的5速自動變速箱雍容華貴,在夜間寬敞的繞城高速上無可匹敵,緩慢上升的檔位拉起古老的節奏,像是鋼鐵做成的貝斯。沒有人和我競爭,如果不看時速表,我很難知道自己的準確速度,我只是專注於駕駛,偶爾看看兩側的後視鏡,在圓圓的鏡片中欣賞隨夜色暗淡下去的城市。這城市,這糟糕的城市,白天聒噪,夜晚暗淡,空氣中夾雜著令人窒息的煤油味,即使我們早已經宣稱未來已來,但這股陳腐的氣味仍然失控般地蔓延開來,強硬地將時空拉拽回去,讓人們在深重的霧霾中迷糊——我們到底身處何方?

這糟糕的城市,夜晚偷偷挖坑,在平整的路面上修出瘢痕,然後澆灌瀝青,同五十年前這座城市裡發生的事一樣。密密麻麻的錐形桶提醒我減速通過,黃色的小松牌挖掘機彷彿來自兩個世紀前,陣陣黑煙衝口而出,經過此處時,我感受到新鮮瀝青的灼熱,炙烤著我的老爺車,也炙烤著我的屁股,沒錯,那股煤油味的源頭就是這裡。

突然,劇烈地惡心,彷彿吞下了世界上最醜惡的東西,我湮滅在臭氣當中,在這種時刻,我就是我最痛恨的人。

我狠狠地砸開白彼得的門,他和他的女人剛剛睡下,我聽見樓上傳來一聲「滾」,緊接著白彼得穿著睡袍跑了出來,把我引入客廳,沙發上是凌亂的長絨毛毯,上面還殘留著兩性氣息,溫吞吞的。白彼得在膠囊里打來了兩杯冰啤酒,喜力的,淡淡的香甜味暫時壓制了我的惡心——乾杯,兄弟,敬我們亙古不變的友誼,以及我冒昧的打擾。

「沒事的,她不會介意。」白彼得嘴上沾了些啤酒的泡沫,他邊擦邊說。

「我知道,她其實挺高興的,只不過……」我也擦了擦嘴上的泡沫。

「有些事不能說出去了。」白彼得嘴上的泡沫消失了。

「對,兄弟。這是對客戶的尊重。我跟我的女人也從來不說。」我又喝了一口啤酒。

「你說的具體是哪個女人?」

白彼得總是用這些話嘲諷我,我不以為然,反而高興他是個瞭解我的人。我有很多保持聯繫的女性,和她們說話,讓我保持了基本的溝通能力,否則,除了和白彼得談事情之外,我提不起任何與人對話的興趣。當然,白彼得的問題另有含義,他看出昨天我在酒吧里著了道了,被那女人灌了不知什麼迷魂藥,聊了一晚上,卻什麼都記不得。

「昨晚你聽到她說什麼了?」我放下酒杯,低聲問白彼得。

「你們談了一些問題。」白彼得說了句廢話。

「什麼問題?我記不清了。」

「結構性問題。」

他媽的,白彼得就是這個毛病,他喜歡將一切事情粗暴地歸咎於「結構」,就像是某者在所有事情發生之前就已為未來編織好一幅藍圖,然後他就無憂無慮地死了。這是一種先天性疑難雜症——在社會尚未形成的階段,很難談什麼法制,於是白彼得所說的「結構性」問題就難以追責了,尤其是當這個某者(也許我可以說是造物主)死了之後。

我曾經替他總結過,我所調查的大多數事情都可以被他稱之為「結構性」事件,這些事包括感情糾葛——性別的結構性問題;商業糾紛——資本的結構性問題;凶殺案——社會的結構性問題;騷擾案——人格的結構性問題……總體而言,白彼得是一個「結構主義者」,具象來說,當一個問題出現時,他的腦海中會浮現出一個錯位的魔方,當這些錯誤的色塊出現在他眼前時,他認為修正這些錯誤,恢復到正確而統一的色塊就可解決問題,但我覺得,昨天晚上我和那女人談論的話題,很難用這塊魔方來界定,因此我對白彼得的回答不置可否,那肯定是一件更複雜的事。

「啊呀——你們談到爵士樂了!」

(未完待續)

ns216.73.216.213da2